- 042-559-5472受付時間:平日8:30~18:00

- LINEでの

お問い合わせ - メールでの

お問い合わせ

全館空調

寒い冬や暑い夏も快適に過ごしたい。

そんな願いに寄り添ってくれる「全館空調システム」は、一般的なエアコンとは仕組みが異なるため、導入する際は建築設計の段階からしっかりとプランニングをすることが大切です。

今回は全館空調を導入する方向けに、「設計段階・プランニングの注意点」をご紹介いたします。

全館空調導入を検討されている方向けの情報は「全館空調システム導入前にここをチェック!【概要と運用】」でもご紹介しておりますのでこちらをご覧ください。

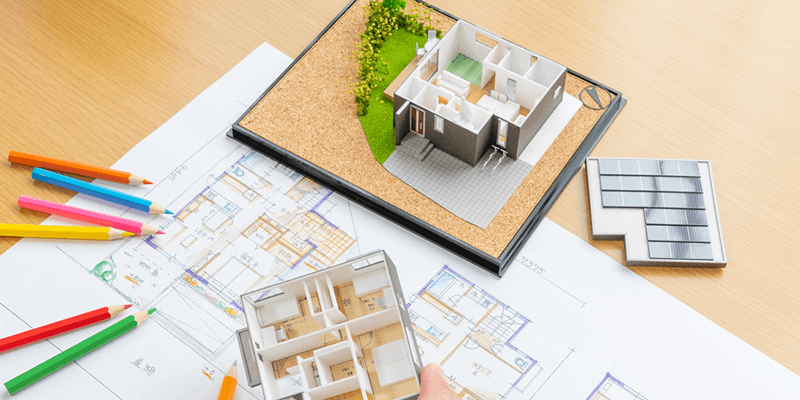

全館空調システムは一般的なエアコンとは異なり、ダクトを通じて各部屋の空気循環を行う仕組みになっているため、設置場所によってダクトの通し方が異なったり、必要な工夫があったりと、全館空調にあわせた建物づくりが求められます。

間取りの設計が進んでからではダクトの設置スペースが確保できないなどの問題が発生することも多いため、建築設計の段階で空調設備の、特にダクト経路についてプランニングすることが重要です。

この他にも設計と一緒に煮詰めておきたい事を紹介します。

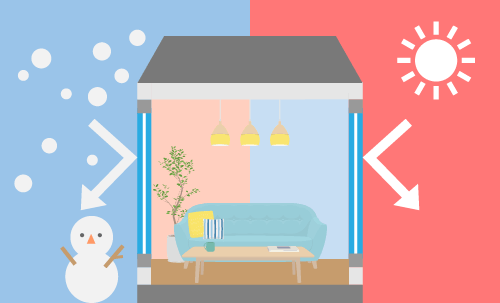

家中の室温や湿度を均一にする全館空調。

そんな全館空調にとって大敵となるのが、「外気の出入り(気密性)」と「熱の出入り(断熱性)」です。

折角全館空調を導入しても、気密性が低くたくさんの外気が出入りしてしまうとエネルギー消費が激しくなり、コストの面で使いにくくなってしまいます。

また外気の出入りはしっかり管理できていても、熱の出入りがたくさんあると、やはりエネルギー消費が激しくなります。

高気密・高断熱の性能が高い建物で、快適な空気を各部屋に届けられること、空気の循環を効率よく行えることではじめて全館空調は効果的に機能します。

建物の断熱性能や気密性能(UA値・Q値・C値)にあわせて能力選定しますので、建物の性能についても確認しておきましょう。

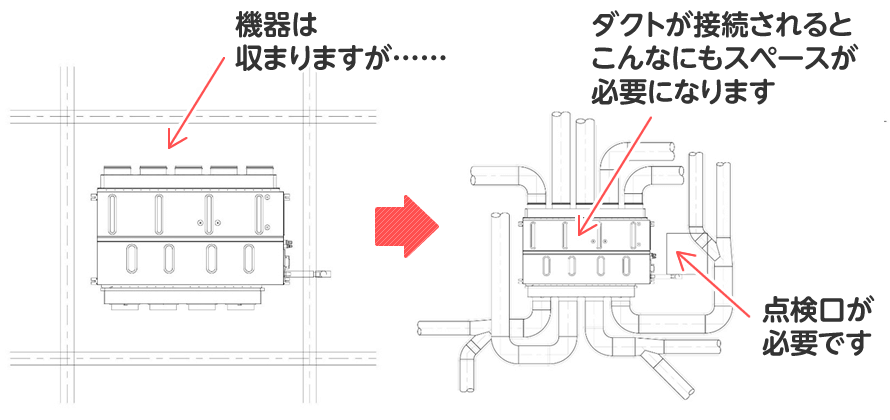

設計段階では生活スペースをゆったり確保することに重点を置かれるお施主さまも多く、全館空調については「機器の設置場所」のみを考えがちですが、全館空調に必要なスペースはそれだけではありません。

実際の工事を考えると、下記のようなスペースが必要になります。

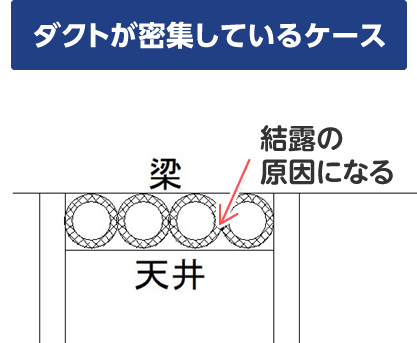

生活スペース捻出のため、ダクトなどのスペースはできるだけ削りたいところですが、ダクトが密集してしまうと結露が発生しやすくなってしまうので、考慮した設計が大切です。

特に屋根裏階では結露が問題となる場合が多いため、ダクトの適切な取り回しや断熱対策がとれるスペースが必要です。

ご相談いただければ必要となるスペースの共有を含めて全館空調のご提案ができますので、お困りの点をお気軽にご相談ください。

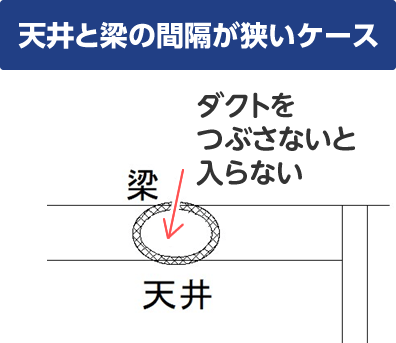

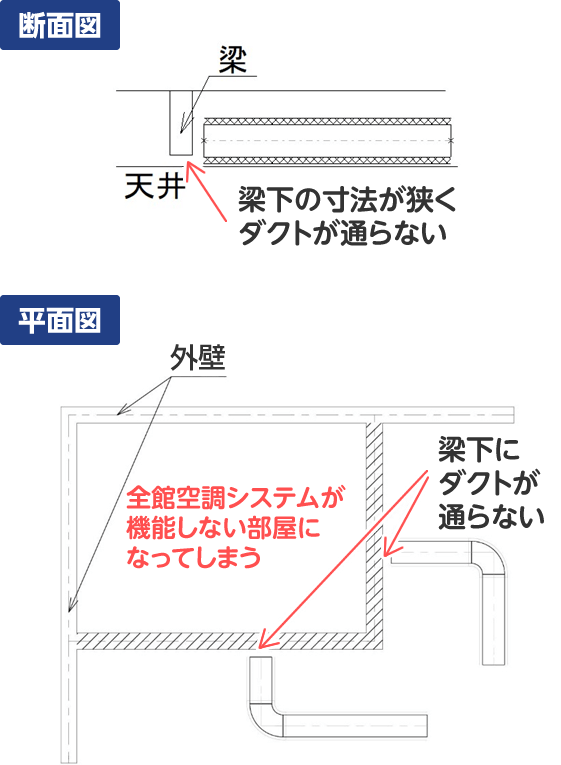

建物の大梁の下はスペースが狭いことも多く、大梁の下を避けてダクトを通さなければならなくなることも少なくありません。

遠回りに配管しなければならない場合には風量減少や施工価格が高くなってしまうデメリットが生じることもあるため、設計とあわせたダクトの取り回しについての検討が重要になってきます。

その他にも、天井裏で建物が分離されている場合には、天井を下げてダクトが通るスペースを作る、またはそのエリアだけ個別のエアコンを設置するなど個別対応が必要になるケースもあります。

長く使う機器のため忘れがちですが、全館空調も将来的にいつかは機器の入れ替えの時期がやってきます。

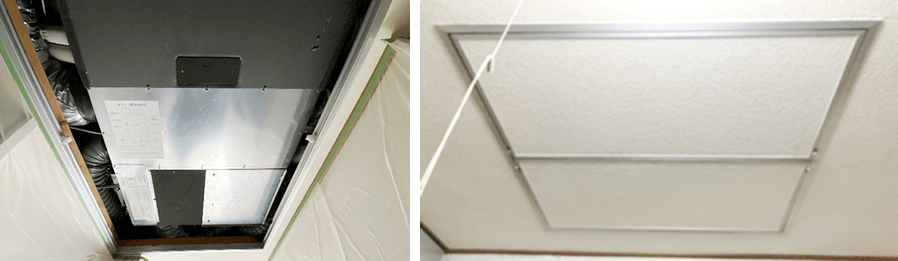

そのため、導入だけでなく実際の運用や入れ替えも考えて設計する必要があります。機器入れ替えのためには広めの点検口が必要です。機器メンテナンス時も含めて考慮することで快適に運用できるようになります。

こうした「暮らしに寄り添う設計」は住む方の利便性や安心感に加え、メンテナンスや施工のしやすさも高めることができます。

全館空調システムでは、各部屋に送られた空気は元来たダクトとは別の経路から機器の元へ戻り、循環していく仕組みになっています。

そのため、空気の流れも設計時に気にかけておきたいポイントの一つです。

吹抜やアンダーカットのドアの選定をするなど、空気のスムーズな流れを生む間取りや工夫を取り入れていくことが必要です。

サニーシステムでは、全館空調の設計から施工まで一貫して対応しております。

建物の設計プランにあわせたシステムの提案もしておりますので、是非一度ご相談ください。

このページを見た方はこちらのページも見ています

![]()

空調・住宅設備のことなら お気軽にご相談ください サニーシステムでは、どんな規模の工事でもご相談を承っております。